Mit mehreren Heimaten gesegnet

Das aktuelle Neujahrsblatt mit dem Titel «Heimaten» soll auch Junge für diese Publikation gewinnen. Dazu haben rund 100 Opfiker Sekundarschülerinnen und -schüler Beiträge gestaltet.

Die Tradition der Neujahrsblätter geht eigentlich auf die Jugend zurück (siehe Kasten). Dennoch ist diese an den Vernissagen jeweils kaum vertreten. Und wie es beim Lesen der Hefte aussieht, lässt sich nicht beziffern. Das aktuelle Opfiker Neujahrsblatt will jedoch die Jugend in diese Tradition einbinden – und hat sie zu Mitgestaltern und Mitautorinnen gemacht.

Die Idee dazu ist schon vor mehreren Jahren entstanden. 2021 fragte die Arbeitsgruppe Neujahrsblätter (AGN) die Sekundarschule für eine Zusammenarbeit an. Fünf Opfiker Klassen der ersten Sekundarschule einigten sich in der Folge auf das Thema «Heimat» und beteiligten sich an der Erarbeitung dieses Neujahrsblattes. «Das glich einem Langstreckenlauf», umschreibt es Lehrer Gregor Ingold, der das Projekt zusammen mit seiner Kollegin Emelie Roulston-Klein geleitet hat. Die damaligen Erstklässler beschäftigten sich in verschiedenen Fächern damit, führten Gespräche, besuchten das Landesmuseum, um die Sagen ihrer neuen, zweiten Heimat kennenzulernen. «Die meisten Kinder und Jugendlichen hier haben einen Migrationshintergrund», erläuterte Gregor Ingold die Situation. «Sie sind zwar hier geboren, haben aber über ihre Eltern noch immer einen starken Bezug zu deren Heimat.» Als Beispiel nannte er die an sich geläufige Frage: Woher kommst du? Während seine eigene Antwort «Greifensee» andernorts einfach angenommen wird, hakt man hier nach: «Nein, ich meine, woher ursprünglich?» Gleichzeitig würden sich viele stark mit ihrer neuen Heimat identifizieren – was man schon an der zuhauf an Wände gesprayten Zahlenfolge «8152» erkenne.

Auch Alessandro Russo, der die erkrankte AGN-Präsidentin Stefania Baio-Melillo vertrat, erzählte von kontroversen Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe zum Thema. «Heimat scheint sehr individuell zu sein», schreibt sein Kollege Dominik Studer im Vorwort. «Jeder Beitrag einer Schülerin oder eines Schülers widerspiegelt deren oder dessen eigene persönliche Sicht auf Heimat. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch.» Auch deshalb hat man statt einfach «Heimat» die weniger geläufige Mehrzahl «Heimaten» als Titel des Neujahrsblattes gewählt, so Russo.

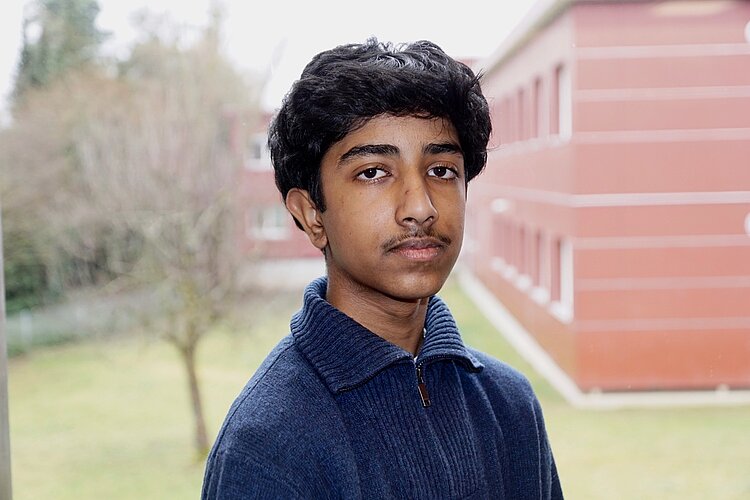

«Die Auswahl war schwierig. Aber die Zusammenarbeit hat mir Spass gemacht.»

Die traditionelle Vernissage am zweiten Sonntag des neuen Jahres lockte rund 40 Gäste ins Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche. Die allermeisten waren Stammgäste an diesem Anlass. Weil die AGN auch mit Jugendlichen im Publikum gerechnet hatte, gab es zu zweierlei Lasagnen (mit Fleisch und ohne) aus der Küche des Alterszentrums Gibeleich diesmal keinen Wein, sondern Süssgetränke.

Als einziger Jugendlicher dabei war am Sonntag Siddharth Krishna. Sein Werk zum Thema «Heimaten» hat es zwar wie viele andere nicht ins Neujahrsblatt geschafft, doch enttäuscht scheint er nicht. «Die Auswahl war schwierig. Wir haben auch Interviews mit anderen Lehrpersonen oder dem Hauswart geführt», so der 14-Jährige. «Aber die Zusammenarbeit hat mir Spass gemacht.»

Zwischen Indien und der Au

Auf seiner Collage, verziert mit den Flaggen der Schweiz und Indiens, klebt das Bild eines Tellers Kottu Roti, sein tamilisches Lieblingsgericht, in der Mitte das Bild eines grossen Wohnblocks mit Basketballplatz und Pool («Hier wohne ich in Indien»), unten ein Foto vom Opfikersee. Den grössten Raum aber nimmt der Fussball ein: die Sportanlage Au, Heim- und Trainingsstätte des FC Glattbrugg, die in Rauch gehüllte Fankurve seines Lieblingsklubs FC Zürich. «Fussball ist mein Lieblingssport», steht da. Und: «Ich will Profifussballer werden.» Das war vor eineinhalb Jahren; inzwischen hat Siddharth das Training zugunsten der Vorbereitung aufs Gymi zwar aufgegeben, doch «Heimat» ist die Au für ihn nach wie vor.

«Papi, was ist Heimat?»

Als er kürzlich seine kleinen Kinder gefragt habe, welches denn ihre Heimat sei, fragten sie zurück: «Was ist Heimat?» – «Wie erklärt man das einem Kind, sodass es dies versteht?», fragte Stadtpräsident Roman Schmid an der Vernissage. Ist es da, wo man sich wohl fühlt? «Nicht zwingend», findet er. In seiner kurzen Rede spannte er den Bogen über eineinhalb Jahrhunderte: Er begann beim Bau des Gotthardtunnels, als die Schweiz endgültig zum Einwanderungsland wurde: «Dafür wurden Arbeitskräfte gebraucht, die vor allem aus Italien kamen.» Anfang der 1990er-Jahre wüteten die Jugoslawien-Kriege, gegen Ende der Kosovo-Krieg, und beide brachten neue Menschen auch nach Opfikon. In jüngster Zeit seien es viele Computerspezialistinnen und -spezialisten aus Fernost, die hier Arbeit und vielleicht eine neue Heimat fänden. «Diese Vielfalt betrachte ich als Gewinn.»

Die Arbeitsgruppe Neujahrsblätter war an der Vernissage krankheitsbedingt etwas dezimiert. Von links: Walter Willi, Elena Fischer (Sekretariat), Gregor Ingold (Lehrer), Esther Salzmann, Siddharth Krishna (Schüler), Thomas Knöri (Grafik und Layout) sowie Alessandro Russo, Bild Roger Suter

Neujahrsblätter in Opfikon

Im 17. Jahrhundert forderten die kulturellen und gemeinnützigen Gesellschaften der Stadt Zürich von ihren Mitgliedern zum Heizen ihrer Lokale Holz ein. Die «Stubenhitzete», wie man sie nannte, wurde jeweils am «Berchtelistag» von den Kindern überbracht, die dafür zu Beginn Löffelbiskuits und Wein erhielten. Vernünftigerweise schwenkte man aber bald auf kinderfreundlichere Gaben um und erfand die illustrierten Blätter.

Das erste Neujahrsblatt zeigte den Kupferstich «Die Tischzucht» von Conrad Meyer mit Versen von Johann Wilhelm Simler. Das Blatt fand derart reissenden Absatz, dass die von der Stadt- und heutigen Zentralbibliothek begründete Tradition von anderen Gesellschaften übernommen wurde.

Opfikon war eine der ersten Gemeinden schweizweit, die an den Brauch der Herausgabe von Neujahrsblättern anknüpfte. Seit 1986 verfasst und gestaltet eine Arbeitsgruppe jedes Jahr ein Neujahrsblatt, welches an einer Vernissage Anfang Januar vorgestellt und stets gratis abgegeben wird.

«Heimaten» durch die Augen der Jugendlichen – und eine «Spoilerwarnung»

Das Neujahrsblatt der Stadt Opfikon 2024 zeigt den Begriff «Heimat» aus der Perspektive der Jugendlichen. Wer sich also überraschen lassen will, sollte hier nicht weiterlesen. «To spoil» bedeutet im Englischen «verderben» oder «vermiesen», etwa den wahren Mörder zu früh zu verraten oder wie hier den Inhalt des Neujahrsblattes preiszugeben, bevor man es sich angesehen hat.

Sie gestalteten etwa Collagen (siehe Bild oben) mit sechs Aspekten von Heimat: Ist es ein Gefühl, ein Ort, ein Geruch, ein Lied oder einfach Menschen rundherum? Herausgestochen sind dabei die Punkte Familie, Freunde und Speisen. Lorena C., 15 Jahre alt, isst am liebsten Pasta alla bolognese, Canelloni alla carbonara oder Pizza alla salsiccia und fühlt sich dann «wie in einem italienischen Restaurant».

Wenn sie italienisch spricht, fühlt es sich an, als würde sie mit ihren Verwandten reden. Gibellina, ein Dorf im Westen Siziliens, habe zwar Sehenswürdigkeiten und Skulpturen, doch in ihrem «Zuhause in Opfikon ist es am schönsten».

Lorena M., 14, erinnert das Gericht Palacinka an einen Morgen in Kosovo mit der ganzen Familie. Annabelle A., 15, findet Jollof Rice aus Ghana toll, Lavina N, 14, erinnert das in Sri Lanka beliebte Milo an einen Einkauf mit ihrer Cousine dort.

Sie führten auch Interviews mit Grosseltern, Eltern und Geschwistern. Der grosse Bruder Nico, 21, fühlt sich auch in Italien Zuhause, liebt Fussball und fühlt sich auf dem Rasen sehr wohl. Wenn er aber irgendwo ein bestimmtes Parfüm riecht, etwa im Bus, erinnert es ihn sofort an seine Mutter. «Wenn meine Familie bei mir ist, ist es mir egal, wo auf der Welt ich bin.» Alejandros Vater, 50, sieht nicht nur seinen Geburtsort in Spanien als Heimat an, sondern auch seine Freunde, mit denen er schwierige Zeiten durchstehen und gute geniessen kann. Die Schwester Kasj, 20 Jahre alt, sagt im Interview: «Ich fühle mich hierr wohl, weil hier meine Freunde sind und ih hier aufgewachsen bin.»

Die Jugendlichen vervollständigten ausserdem Teil-Portraits von sich mit Begriffen, die zu ihnen gehören: vom Imbiss im Ort über den geliebten Hund und die Zimmerpflanze bis zu für Aussenstehende (also Ältere) kryptischen Zeichenfolgen wie «107» oder «I.M.P.».

Und sie verfassten eigene Sagen über Opfikon, inspiriert von einem Besuch im Landesmuseum über hiesige Volkslegenden: Etwa vom verfluchten Hardwald, in dem eine alte, schwarz gekleidete Frau Leute verhext. Oder vom Blitz, der die fünf Jungs getroffen hat, welche 1860 einen armen Schuhmachersohn in die Glatt werfen wollten. Oder vom Fluch der verstorbenen Ehefrau, welche sich an den Buben, die ihren Aprikosenbaum zerstören wollten, furchtbar rächte.

Es sei nicht ganz einfach gewesen, aus dem vielen bunten Material in verschiedenen Formaten ein einheitliches Heft zu kreieren, so Grafiker Thomas Knöri. Deshalb hat er sich für eine Art Comic-Gestaltung entschieden, mit schwarz umrandeten Textboxen mit weiteren Begriffen und Erklärungen, welche die Collagen am Rand überlappen. Pink umrahmt sind die Aufgabenstellungen, welche den Beiträgen zugrunde liegen.

Die Cover-Illustration lehnt sich an die Realität der jungen Menschen zwischen realer Welt und Smartphone an: Der Markierungspunkt einer bekannten Internetkarte weist auf Sammelsurien von Gegenständen im Zusammenhang mit Heimat: Ein Globus flankiert von Planeten, dem Chappeleturm, Sneakers, Burger und einem Gebäude, das der Zürcher Uni-Kuppel ähnelt; ein Fussball mit FC Glattbrugg-Logo und allerlei gesundem und weniger gesundem Essen; oder eine Familie in exotischen Kleidern vor zwei Autos und unter bunten Planeten.

Erstellt hat sie Grafiker Thomas Knöri mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Allerdings musste auch er sich – wie wir alle – im Umgang damit üben.

Alle Opfiker Neujahrsblätter: www.opfikon.ch/publikationen/78286