Umrollung löst und schafft Probleme

Der Bund bewilligt die Umrollung der Piste 28. Damit werden zwar Pistenkreuzungen verhindert, doch ganz unabhängig wird der Betrieb der Pisten dadurch nicht. Zudem sind der Umfahrungsstrasse für Flugzeuge verschiedene Gebäude im Weg – unter anderem die Rega.

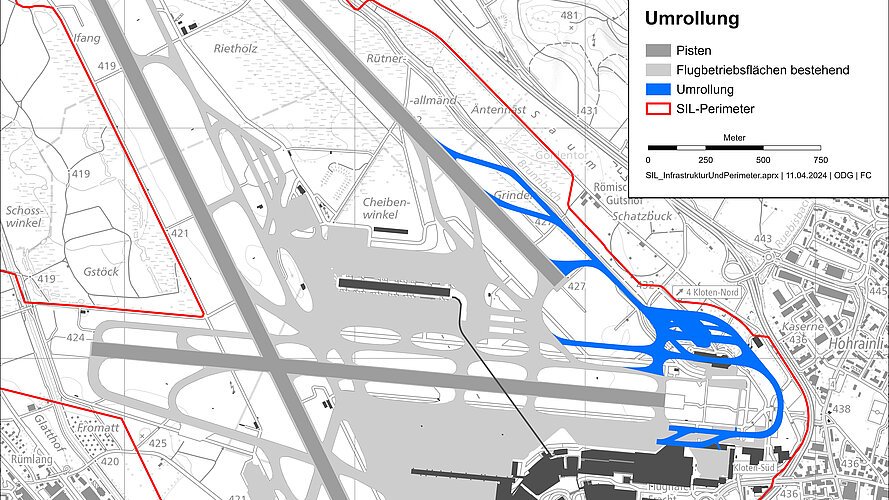

Drumherum statt drüber: So könnte man die Idee der Umrollung der Piste 10/28 kurz umschreiben. Denn diese liegt buchstäblich etwas quer in der Flughafenlandschaft und teilt den Flughafen in zwei Hälften. Flugzeuge, die aus Norden auf der Piste 14/32 gelandet sind und zu den Docks A und B wollen – das sind tagsüber die meisten –, müssen sie heute queren. Das erfordert einige Koordination zwischen verschiedenen Fluglotsen, weil die «Westpiste» 10/28 dann für Starts gebraucht wird.

Beim zweithäufigsten Betriebskonzept «Ost» mit Landungen aus Osten auf der Piste 10/28 müssen startende Flugzeuge von den Docks A und B ebenfalls die Piste 10/28 passieren, um zur Startpiste 32 in Richtung Norden zu gelangen. Abends muss sie zudem von den schweren Langstreckenfliegern überquert werden, die vom Dock E zur längsten Piste 34, deren Anfang ganz im Süden liegt, gelangen wollen. Auch das sorgt für die ungeliebten Verspätungen bis in die Nacht – und für ein Sicherheitsrisiko, wie ein entsprechender Bericht 2012 festgestellt hat.

Die Umrollung soll zumindest das erste dieser Probleme lösen – wenn auch nur zum Teil (siehe Kasten), indem die Maschinen die neu zu bauende «Umgehungsstrasse» zwischen Pistenanfang und Flughafenautobahn benutzen. Der Flughafen hatte 2020 ein entsprechendes Bauprojekt beim verantwortlichen Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) eingereicht – und vergangene Woche bewilligt bekommen.

100 000 Kreuzungen weniger

«Dank der Umrollung wird die Zahl der Pistenquerungen von gelandeten oder zum Start rollenden Flugzeugen künftig massiv reduziert», schreibt das Uvek in seiner Mitteilung. Damit werde eine wichtige Forderung des Bazl aus einer Sicherheitsüberprüfung von 2012 erfüllt: jährlich mehr als 100 000 Pistenkreuzungen zu vermeiden.

Allerdings kann der Flughafen hier nicht auf der grünen Wiese bauen: Zum einen stehen verschiedene Gebäude der allgemeinen und der Geschäftsfliegerei sowie die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) im Weg. Zudem tangiert das Projekt auch ein geschütztes Moor.

Deshalb wurden gegen das Projekt mehrere Einsprachen erhoben, von Umweltorganisationen genauso wie von direkt Betroffenen. Diese hat das Uvek zwar abgewiesen, doch dürften dagegen Rekurse vor Bundesverwaltungsgericht eingehen.

Rega hofft auf Ersatz

Besonders betroffen ist dabei die Rega: Ihr Hauptsitz umfasst Büros, einen Hangar für drei Ambulanzjets und bis zu fünf Helikopter, Werkstätten, Einsatzzentralen, Parkplätze, Lager, Ausbildungs- und Vortragsräume und ein Restaurant für die 250 Angestellten. Er steht seit 1997 auf diesem Grundstück, das dem Flughafen Zürich gehört. Ohne ihn könne sie ihre Aufgaben (Luftrettungen per Helikopter in der Schweiz sowie Rückführungen aus dem Ausland mittels Jets) in der gesamten Schweiz nicht mehr erfüllen. Falls die Bewilligung aufrechterhalten wird, verlangt die Rega einen «operativ und kommerziell gleichwertigen» Ersatz, wie er in der bestehenden Konzession vorgesehen ist. All das sei vertraglich zu regeln und soll bis am 31. Mai 2051 – dem ordentlichen Ablauf der Betriebskonzession des ganzen Flughafens – Gültigkeit haben. Für einen allfälligen Neubau an einem neuen Ort verlangt die Rega mindestens 70 Millionen Franken vom Flughafen – oder aber eine Entschädigung von 32 Millionen für die Enteignung.

* Die Rega schreibt auf Anfrage des «Stadt-Anzeigers», dass sich an der grundsätzlichen Haltung der Rega durch diese Plangenehmigung nichts verändert habe: «Der aktuelle Standort des Rega-Centers ist für die Rega respektive für die Erfüllung ihrer Aufgabe ideal. Deshalb ist es das Ziel der Rega, so lange wie möglich am jetzigen Standort zu bleiben.»

Tatsächlich plant der Flughafen in der Zone West neue Flächen für Aviatikbetriebe, doch sei dies kein Realersatz, sondern ein «Baurecht zu aktuellen Marktkonditionen». Das Uvek folgt der Argumentation der Flughafen Zürich AG, dass diese zwar die Enteignung entschädigen muss, aber nicht zu einem gleichwertigen Ersatzstandort samt Sondernutzungsrechten verpflichtet werden kann, weil der Flughafen samt Gelände (mit dem Segen des Volkes) inzwischen privatisiert wurde und eine private Aktiengesellschaft gar keine Sondernutzungen bewilligen kann.

Ebenso wurden weitere Einsprachen von Immobilien- sowie Frachtabfertigern abgewiesen, deren Gebäude und Flächen beansprucht werden.

Kein Schutz durch den Kanton

Zum Projekt gehören auch ein neuer Platz, um die Flugzeuge vor dem Start vom Eis zu befreien, sowie neue Abrollwege östlich der Piste. Einer davon tangiert das «Goldene Tor» und «Rüti Allmend», die im Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung stehen und eigentlich «ungeschmälert erhalten» werden sollen. Das Uvek akzeptiert jedoch ausnahmsweise Aufwertungsmassnahmen als Ersatz, weil die neuen Rollwege der höher zu gewichtenden Sicherheit dienten. Zudem habe der Kanton bisher keine Schutzverordnung erlassen.

Unabhängig landen ist nach wie vor nicht möglich

Auch wenn die Umrollung der eigentlichen Piste Kreuzungen am Boden verhindert, müssen die Bewegungen nach wie vor von den Lotsen koordiniert werden. Denn der Rollweg liegt innerhalb der international vorgeschriebenen Freihaltefläche. Diese muss sowohl bei Landungen als auch bei Starts leer sein.

* Der Artikel wurde am 25. April 2024 um diesen Abschnitt ergänzt.